Environ 3 000 ethnies, 2 000 langues, 54 pays, 30 millions de km2 : l’Afrique est un continent-monde aux richesses culturelles vertigineuses. Si bien qu’on s’y perd vite. C’est notre cas à chaque fois qu’on y met les pieds. Alors, on a décidé de condenser en un article toutes nos connaissances sur les peuples et tribus africaines. Pour vous permettre de comprendre ce qui se joue derrière ces mots valises. Et pour vous donner envie d’aller à la rencontre de ceux qui les font vivre. Au programme :

- Les principaux modes de vie (nomades, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs)

- Un zoom sur 8 tribus incontournables

- Des focus sur les pratiques culturelles et rituelles

- Les enjeux contemporains et sociopolitiques

- Nos conseils pour partir à la rencontre de ces peuples

- Des cartes et des données inédites.

Un guide ultra-complet à lire absolument si le sujet vous passionne (comme nous).

Qui sont vraiment les peuples et tribus africaines ?

Imaginez un monde où la moindre poignée de main déclenche un générique de film muet – voilà le continent africain, dont chaque peuple rivalise d’inventivité pour défier toute catégorisation simple. Oubliez vos guides aseptisés : ici, les noms claquent, trébuchent et vous échappent comme des perles sur un parquet ciré.

Définition rapide et chiffres clés

Tribu ou peuple ? On croit souvent que c’est bonnet blanc et blanc bonnet, mais c’est plus subtil que l’alphabet tifinagh des Touaregs. Un peuple, c’est une entité vaste, linguistique, historique, parfois géographique ; une tribu, c’est l’échelon du dessous, le groupe social vivant sur la version bêta du GPS (avec boussole interne).

Voici 5 chiffres clés qui font tourner la boussole en bourrique :

- 2 000 à 3 000 ethnies distinctes peuplent l’Afrique aujourd’hui. Impossible à compter sans finir fou ou griot !

- Plus de 250 groupes ethniques rien qu’en République démocratique du Congo. Oui, vous avez bien lu : là-bas, même les moustiques hésitent entre deux clans.

- Les Yorubas (Nigéria) ou les Oromos (Éthiopie) dépassent 30 millions d’individus chacun. De quoi remplir tous les stades du continent… trois fois.

- Le Mali compte près de 60 ethnies, certaines repliées dans un seul village : record mondial du micro-clivage assumé !!

- En Afrique du Sud, on jongle avec au moins 11 langues officielles, reflet d’une diversité ethnique qui ferait pâlir un rubik’s cube dépressif.

Pourquoi on perd souvent pied devant 3 000 ethnies

Le malicieux voyageur débarque persuadé d’avoir tout vu après deux documentaires mal doublés. Erreur fatale ! L’Afrique est la championne internationale de la pluralité : chaque forêt abrite son peuple, chaque désert son dialecte secret.

La diversité ethnique africaine est un puzzle complexe, sans boîte ni mode d’emploi.

Un jour – anecdote véridique et légèrement absurde –, je me retrouvai à partager un thé sous un baobab avec un chaman Dogon qui refusait obstinément de me donner son prénom « vrai » (secret ancestral oblige), pendant qu’un lézard se faisait passer pour l’esprit du village… L’embarras était total ; mon carnet s’en souvient encore.

Les grands types de modes de vie MECE

On croit parfois que le mode de vie africain se résume à deux options : jouer du tam-tam ou courir après un buffle. C’est inexact et franchement ennuyeux ! Le continent abrite une infinité de stratégies de survie, d’ingéniosité… et d’humour involontaire.

Nomades et éleveurs : Touaregs, Toubous et Maasaï

Quand le Sahara vous sert de salon et que votre adresse postale change plus vite qu’un écran de veille, vous êtes sûrement un Touareg, un Toubou ou un Maasaï. Ces peuples nomades font vibrer l’économie pastorale : leur fortune galope sur quatre pattes – chèvres, bovins ou dromadaires (oui, le chameau qui ne tombe jamais en panne sèche).

- Touaregs : Le Sahara central est leur royaume mouvant. Jadis maîtres des routes caravanières, ils manient toujours la boussole mieux que n’importe quel GPS haut-de-gamme qui plante au premier grain de sable. La mobilité est une philosophie – tout comme ce refus superbe d’adopter la sédentarité citadine, synonyme pour eux d’ennui mortel.

- Toubous : Cousins du désert tchadien, ils élèvent dromadaires et chèvres avec l’obstination d’un horloger suisse. Leur secret ? Ne jamais dormir sous le même palmier deux nuits de suite…

- Maasaï : Au Kenya/Tanzanie, ces éleveurs fiers carburent au lait fermenté et leurs troupeaux dictent chaque déplacement. Leur silhouette rouge saute plus haut qu’un 4x4 sur piste défoncée ; en bonus, leur système social tord le cou aux clichés occidentaux sur la notion « d’adresse fixe ».

Un dromadaire bien dressé surpasse n’importe quel SUV sur terrain sablonneux… sauf pour la climatisation (mais sous les étoiles du Sahel, qui s’en soucie ?).

Résumé des points forts par groupe

- Touaregs : Nomadisme caravanier, adaptation extrême au désert, art minimaliste utilitaire.

- Toubous : Mobilité permanente dans le Sahara central, élevage de précision, résilience face à la sécheresse.

- Maasaï : Pastoralisme dynamique, culture guerrière dansante, gestion collective des terres sans cadastre ni notaire !

Chasseurs-cueilleurs : San (Bochimans) et Pygmées

Ici pas de Wi-Fi mais un débit record côté adaptation écologique. Les San (Bochimans) du Kalahari et les Pygmées des forêts équatoriales vivent dans une harmonie suspecte avec leur environnement.

Leur truc ? Un équilibre précaire entre chasse fine (arc minuscule mais venin costaud) et cueillette improvisée – accompagnés du fameux clichetis linguistique qui ferait dysfonctionner n’importe quel assistant vocal occidental!

Les histoires de fourmis géantes mangées vivantes par des enfants pygmées sont monnaie courante sous la canopée – humour absurde inclus dans le package.

3 traits saillants chez ces virtuoses de la débrouille :

1. Campements mobiles selon saisons et gibier capricieux (aucune chance pour La Poste).

2. Transmission orale imparable : mythes animistes renouvelés chaque nuit autour du feu – avec concours spontané d’imitation animale.

3. Rapport sacré à la forêt (“On ne coupe pas l’arbre qui loge l’esprit farceur !”) ; tentative d’apprivoiser la nature ? Refus catégorique !!

Agriculteurs et artisans : Noubas, Dogons et Sénoufo

Là où certains voient « terre aride », les Noubas (Soudan), Dogons (Mali) et Sénoufo (Côte d’Ivoire) voient occasions agricoles à saisir par tous les moyens. Ils transforment cailloux en terrasses cultivables ; céréales oubliées en festins rituels ; argile en chefs-d’œuvre incompris par Sotheby’s !

Les Dogons bâtissent leurs terrasses agricoles à la verticale comme si la gravité était une rumeur malveillante ; les Sénoufo jonglent entre sculpture mystique et production céréalière tandis que les Noubas font preuve d’une inventivité désarmante côté outils rustiques mais efficaces.

| Groupe | Cultures principales | Artisanat phare |

|---|---|---|

| Noubas | Sorgho, mil | Peintures corporelles, huttes décorées |

| Dogons | Mil, oignon | Masques rituels sculptés |

| Sénoufo | Riz pluvial, igname | Sculptures stylisées en bois |

Culture, croyances et rituels : l’Afrique en technicolor

Animisme et chamanisme

Sous les cieux africains, la moindre fourmi porte une âme susceptible de vous filer la grippe du doute existentiel. Animisme et chamanisme, deux notions trop grandes pour les dictionnaires occidentaux, sont partout : chaque torrent déborde d’esprits farceurs, chaque roche a son humeur (susceptible à l’excès). Les chamanes, ces médiums multitâches, parlent aux ancêtres pendant que les touristes cherchent du réseau.

Scène vécue : J’ai bu un thé brûlant sous un baobab, face à un chaman qui me glissait des énigmes en tirant sur sa pipe sculptée. Autour de nous, des masques souriaient et un gecko incarnait sans vergogne l’esprit protecteur local. On m’a interdit de prononcer le nom de l’arbre (risque de déclencher une pluie soudaine selon la tradition dogon). Oui, tout cela est parfaitement professionnel.

La modernité aime croire qu’elle a tué les esprits. Illusion arrogante ! L’animisme africain réplique : ici, tout dialogue – invisible si l’on fait confiance à Google Maps.

Opinion grinçante : Pendant que la Silicon Valley invente des IA pour simuler les émotions humaines, les villageois animistes négocient chaque matin avec la rosée, le lézard ou l’ancêtre farceur du coin. La sagesse animiste ridiculise poliment nos obsessions occidentales du contrôle total : ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas qu’il faut gérer ou éliminer…

Monothéisme syncrétique et islam

Sur le continent africain, il n’existe pas d’islam « pur », ni de christianisme monochrome. C’est le royaume du syncrétisme – bricolages théologiques où corans côtoient gri-gris et où saints musulmans se doublent volontiers d’esprits protecteurs locaux. Les Touaregs d’un côté griffonnent des versets coraniques sur des amulettes berbères ; chez les Turkana du Kenya, le dieu unique se laisse apprivoiser par les rituels ancestraux…

Trois exemples croustillants de syncrétisme religieux en Afrique :

1. Touaregs : récitation du Coran + talisman tifinagh + invocation des esprits du désert avant chaque caravane importante.

2. Turkana (Kenya) : Allah côtoie Ekipe (l’esprit créateur autochtone) ; on bénit les troupeaux à la fois par prière musulmane et offrandes traditionnelles.

3. Peuls (région sahélienne) : port simultané du gris-gris islamique et amulette animiste contre les mauvais sorts ; imam et devin cohabitent dans le même quartier !

Cérémonies de mariage et polygamie

Les rites matrimoniaux africains ? N’espérez pas comprendre après avoir vu trois documentaires Netflix. Il faut assister pour croire : ici la dot s’échange en vaches savamment décorées ou en tissus indéchiffrables ; on chante jusqu’à épuisement puis on danse façon puzzle démonté !

La polygamie n’y est ni honteuse ni cachée : elle structure souvent toute la parenté comme une partie d’échecs où chaque reine aurait droit à ses propres hymnes.

Résumé express d’une cérémonie de mariage tribale :

- Négociation féroce autour de la dot (bétails ou objets précieux)

- Chants d’appel aux ancêtres pour garantir fertilité & prospérité

- Danses collectives qui frôlent parfois l’état second – gare au photographe débutant !

- Offrandes alimentaires partagées selon rang social… et humour local (attention à la sauce pimentée vengeresse)Si vous survivez à la fête sans perdre vos chaussures ni votre fierté, c’est gagné.

Danse, musique et griots

On croit souvent que l’Afrique danse par nécessité climatique… mais ce serait méconnaître le pouvoir subversif des griots ! Ces bardes ambulants maîtrisent mieux l’histoire orale qu’un serveur cloud Amazon ne gère vos données. Le griot bénit mariages et baptêmes en improvisant épopées scandées entre deux solos de kora ou balafon.

Une fois piégé dans un bal improvisé sous acacias géants, j’ai failli transformer un djembé sacré en plateau-repas tant j’étais perdu dans la ronde infernale – humiliant mais fondateur !

Les griots sont plus que des chanteurs : ils jugent les chefs comme ils louent leurs exploits – avec une ironie qui ferait pâlir tout ministre occidental.

Les enjeux contemporains et la préservation des savoirs

On attaque le vrai ring, là où l’histoire coloniale se dispute la vedette avec le marketing du tourisme et le dernier griot qui refuse de s’inscrire sur TikTok. Plongeons dans le grand bain des paradoxes modernes : ici, la tradition n’est pas un bibelot pour salon occidental, c’est une lutte acharnée… parfois contre vents, marées et bureaucrates à cravate.

Impact du colonialisme et conflits fonciers

Le colonialisme n’a pas importé que des uniformes mal repassés ou des horloges en retard : il a surtout dynamité les règles ancestrales d’occupation des terres. Avant, chaque groupe avait ses frontières mouvantes (arbre sacré, rivière capricieuse) ; après, c’est la course à la paperasse et aux bornes en béton posées au pif par des géomètres qui ignoraient royalement la cosmogonie locale.

| Critère | Avant colonisation | Après colonisation |

|---|---|---|

| Répartition des terres | Selon coutumes tribales, frontières souvent orales ou sacrées | Délimitations rigides imposées, cartes dessinées sans consultation locale |

| Gestion des conflits | Conseil d’anciens ou rituels collectifs | Tribunaux étatiques ou arbitrage externe, souvent inadaptés |

| Mobilité des groupes | Flexibilité saisonnière, adaptation écologique (pastoralisme nomade) | Restrictions sévères, expropriations récurrentes, migrations forcées |

| Transmission du savoir foncier | Oralité et symboles (pierres, arbres marquants) | Titres écrits souvent incompréhensibles localement, bureaucratie opaque |

Des micro-conflits fonciers explosent aujourd’hui autour de ces vieilles lignes tracées à la règle : un arbre vénéré peut finir débité à cause d’un plan cadastral « moderne », tout ça parce qu’un vieux crayon colonial en a décidé ainsi. Qui a parlé de progrès universel ?

Tourisme responsable et droits des peuples

Entre l’envie de selfie chez les Maasaï et le fantasme de participer à un rite secret (au passage, c’est non), le tourisme débarque avec ses gros sabots. Heureusement, on voit émerger de vraies alternatives – agences qui embauchent local où guide-mamans qui décident du programme.

Quelques exemples utiles (et parfois hilarants) :

- Villages partenaires : Dans certaines régions comme l’Éthiopie du Sud ou le Botswana, les visiteurs sont reçus sur invitation collective uniquement. On partage les recettes touristiques ET le pouvoir d’expulser tout curieux indélicat.

- Charte africaine du tourisme durable : Adoptée par plusieurs pays pour inscrire noir sur blanc l’obligation de préserver rites et environnement. Si tu photographies sans demander : retour direct au bus !

- Startups locales innovantes : Des plateformes relient voyageurs responsables à des guides formés sur place – fini les visites voyeuristes organisées depuis Londres ou Paris.

Initiatives pour sauver les langues et traditions

On enterre trop vite les langues africaines sous un tsunami de SMS formatés. Pourtant, la résistance s’organise en mode kamikaze joyeux – ONG râleuses, profs militants, jeunes geeks attachés aux proverbes que même Google ne traduit pas bien.

Voici trois projets majeurs qui font vibrer les calebasses numériques :

- ACALAN & UNESCO : Banques sonores panafricaines

- Création de bases audio monumentales pour enregistrer chants rituels, contes authentiques et lexiques rares. L’objectif ? Une langue morte = coupure électrique dans la mémoire collective !

- Applications mobiles bilingues

- Dans plusieurs pays (Kenya, Sénégal…), applis gratuites permettent d’apprendre sa langue maternelle en jouant aux devinettes avec mamie. Rire garanti… sauf si t’as oublié la prononciation exacte du clic !

- Ateliers intergénérationnels villageois

- Au Ghana ou au Cameroun : grands-mères conteuses + enfants hyperconnectés = sauvegarde accélérée du patrimoine oral via vidéos partagées sur WhatsApp local.

La préservation n’est pas qu’affaire de nostalgie ou d’experts barbus : c’est un sport quotidien où chaque proverbe sauvé vaut mieux qu’un million de tweets éphémères.

Filer doux c’est tricher : conseils pour rencontrer et comprendre

Ne vous méprenez pas : l’Afrique n’a jamais attendu le néo-touriste éco-soucieux pour inventer la politesse ou les saisons. Rencontrer les peuples africains n’a rien d’un passe-temps d’influenceur ; c’est un marathon de finesse où chaque faux pas vous classe dans la catégorie « personne à oublier »—et croyez-moi, ça arrive plus vite qu’un moustique ne pique un ethnologue distrait.

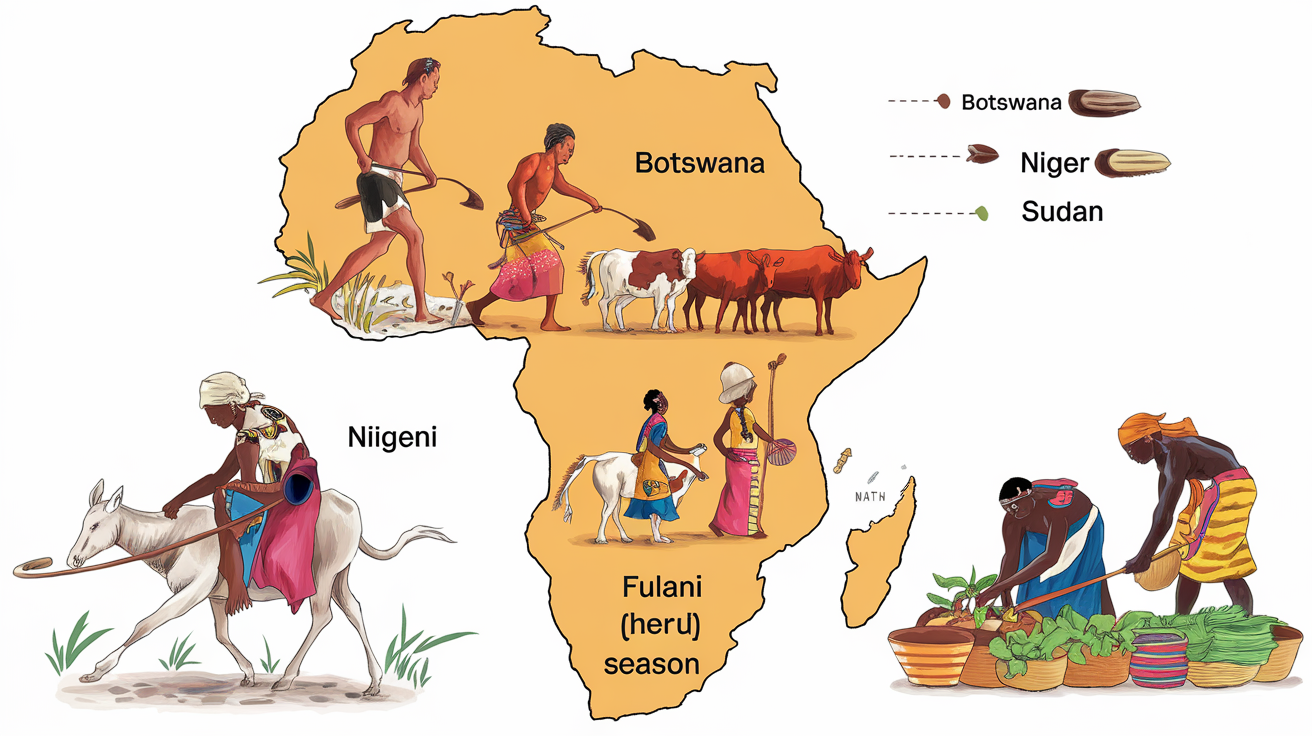

Quand et où aller : saisons et régions

Si votre rêve secret consiste à éviter un mariage arrangé improvisé au détour d’un village, il vous faudra consulter le calendrier migratoire des festivités tribales ET la météo locale. Voici le guide qu’aucun agent touristique ne vous donnera (parce qu’il préfère vendre du safari hors de prix).

| Région | Saison idéale | Tribu/Peuple principal | Activité recommandée |

|---|---|---|---|

| Botswana | Avril à octobre | San (Bochimans) | Randonnée avec pisteurs, initiation au bushcraft, observation des danses de guérison |

| Niger | Novembre à février | Touaregs, Peuls | Participation à la cure salée (fête pastorale), campement nomade, artisanat cuir et métal |

| Soudan | Juillet à septembre | Noubas | Découverte des récoltes communautaires, fêtes agricoles traditionnelles |

Méfiez-vous des guides qui prétendent que « toute saison est bonne » : certaines périodes peuvent rendre l’expérience inconfortable, sans aucun lien avec les traditions locales.

Rencontres éthiques : codes et bonnes pratiques

Oubliez vos rêves de selfie avec chef à plumes ou enfants hilares : ce genre d’attitude vous vaudra au mieux une grimace distante, au pire un bannissement silencieux. Respect tribal = adaptation radicale aux usages locaux !

Checklist – 10 règles d’or pour ne pas finir persona non grata

- Toujours demander la permission avant toute photo.

- Rien offrir directement aux enfants (non, ni bonbon ni pièce ni vieux t-shirt !)

- Prendre le temps d’écouter sans couper la parole – même si l’histoire dure 2h37 !

- S’habiller sobrement : torse nu ou mini-short = échec diplomatique.

- Ne jamais interrompre un rituel ou une cérémonie (même si on ne comprend rien… surtout là en fait).

- Bannir tout commentaire sur le mode de vie : personne n’attend votre avis sur la propreté du village !

- Opter pour les achats artisanaux locaux plutôt que souvenirs made in China venus par cargo.

- Refuser la pression commerciale exotique – dire non poliment vaut mieux qu’acheter par pitié.

- Se renseigner sur les mots tabous et coutumes locales AVANT l’arrivée – Google n’est PAS chaman !

- Remercier systématiquement… mais sans exagérer (la flatterie lourde se repère vite).

Où voir sans envahir : villages et festivals

Vous voulez observer sans piétiner ? C’est possible — si on évite de débarquer en troupeau bruyant façon colonie scolaire sous amphétamines. Préférez quelques festivals choisis où les visiteurs sont tolérés… voire attendus pour remplir la caisse du comité local (mais sans illusions sur leur importance culturelle !).

Quatre événements majeurs où l’on peut approcher sans nuire :

- Cérémonies Surma (vallée de l’Omo, Éthiopie) : Corps peints hallucinants, concours de bâtons rituels ; accès souvent négocié via guide officiel reconnu par les anciens.

- Festival des Griots (Ségou/Mali) : Rassemblement annuel de conteurs-musiciens ; immersion garantie dans l’ironie orale, concerts nocturnes sous tam-tams frénétiques.

- Festival Triangle du Balafon (Mali/Guinée/Burkina Faso) : Spectacle vivant autour du balafon traditionnel, danses masquées — participation étrangère réduite mais bienvenue si discrète.

- Fêtes pastorales Peules (Niger) : Parade de chameaux décorés lors des transhumances annuelles ; opportunité rare de voir alliances rituelles scellées sous surveillance bienveillante mais vigilante.

L’Afrique n’est pas un musée vivant

Laissez tomber vos lunettes de safari et votre carnet de clichés : ce continent ne se fige dans aucune vitrine, encore moins sous la poussière d’un musée. Nulle tribu ici pour décorer les brochures touristiques ou illustrer une nostalgie exotique — chaque peuple, chaque village, bouge, transforme, réinvente. Il faut l’avouer : c’est cette imprévisibilité qui désarçonne le voyageur vraiment honnête… et qui met K.O. toute tentative de résumé bâclé.

L’Afrique se vit au présent, elle s’obstine à échapper aux regards paresseux, elle ricane même devant ceux qui veulent la collectionner.

3 enseignements à retenir

- Aucune tribu ne livre ses secrets à la première poignée de main : Ce que l’on croit avoir compris n’est souvent qu’une illusion aimablement tolérée par nos hôtes. La vraie sagesse locale se cache dans les subtilités des rites partagés et mots tus.

- La diversité n’est pas décorative mais vitale : Refuser la simplification est un acte militant ; chaque différence protège une part du génie humain. C’est aussi un remède contre l’ennui — et les voyageurs pressés.

- Le respect précède toujours la rencontre : Approcher ces réalités demande humilité sincère, écoute patiente et capacité à sortir du cadre (et de soi). On repart changé… mais jamais tout à fait « initié » pour autant !

À vous maintenant d’aller voir derrière le rideau — ni pour consommer l’altérité, ni pour cocher une case sur Instagram, mais bien pour laisser l’inattendu secouer vos certitudes. Vous voilà prévenu : l’Afrique préfère le clin d’œil malicieux à l’image figée… Et c’est tant mieux.