La vague de 26,2 m surfée par Sebastian Steudtner en 2020 à Nazaré a été détrônée par un monstre de 28,57 m surfé par le même surfeur et sur le même spot. Ce record a été homologué par le Guinness World Records le 24 août dernier. Mais au fait, comment se forment ces monstres aquatiques ? Où les trouver ? Et surtout, comment les surfer ? On vous dit tout.

La plus grosse vague jamais enregistrée et surfée

Oubliez les banalités habituelles ! Ici, chaque vague géante n'est pas qu'une simple grandeur physique ; c'est une entité façonnée par la géométrie abyssale des fonds marins, mesurée à coups de technologies d'avant-garde et domptée par des humains plus proches du devin que du sportif.

Différence entre la vague la plus haute mesurée et celle surfée

Deux catégories primordiales à distinguer :

- Mesure instrumentale (sans intervention humaine) :

- Exemple : La vague scélérate Draupner, détectée en mer du Nord le 1er janvier 1995. Hauteur vérifiée par bouée instrumentée : 25,6 m. Aucune présence humaine sur cette crête !

- Performance surf (exploit humain validé) :

- Exemple : Sebastian Steudtner à Nazaré, Portugal, le 29 octobre 2020. Vague homologuée à 26,2 m après une analyse rigoureuse d’images et de LIDAR ; record Guinness certifié.

La vague la plus haute jamais mesurée n’est pas forcément celle domptée par un surfeur… Les records surf et records océaniques sont deux mondes étanches.

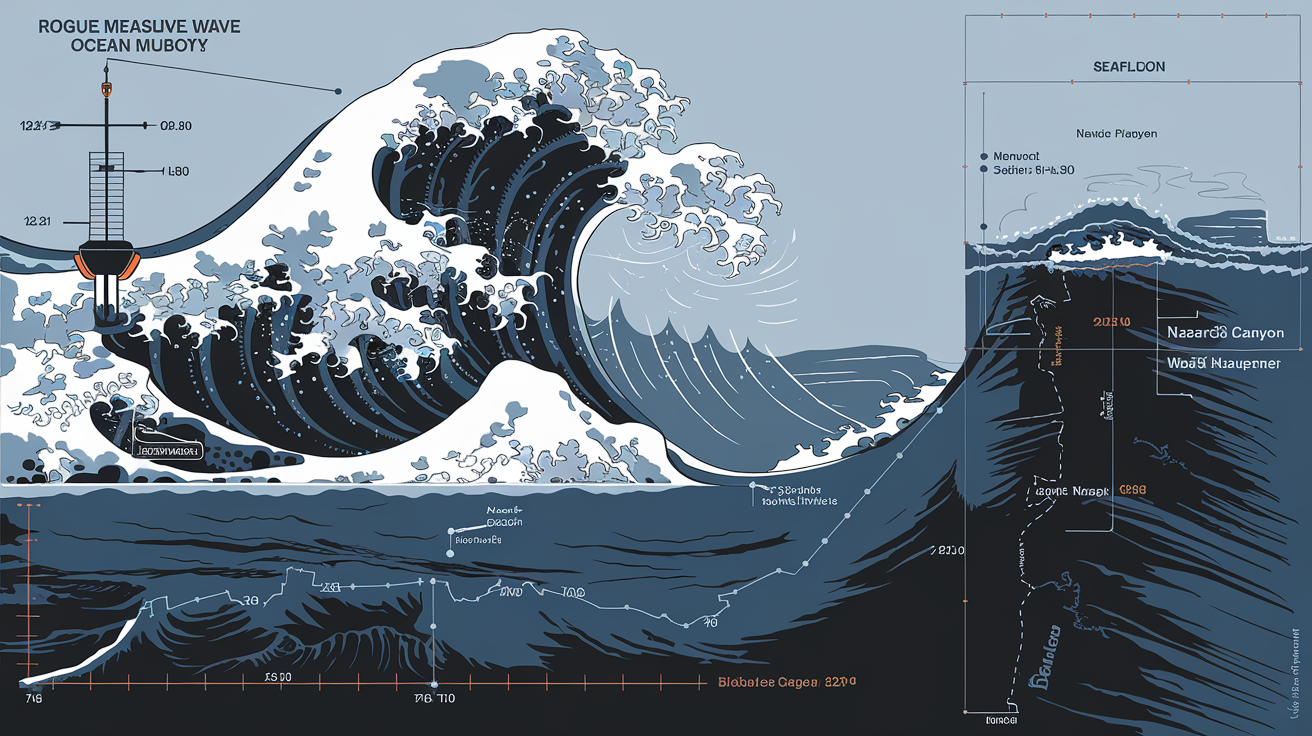

Méthodes de mesure et homologation des records (bouées, altimétrie, Guinness)

Les méthodes ? D’une technicité presque clinique ! Les bouées OcéanData, équipées d'accéléromètres triaxiaux, captent chaque variation centimétrique. Les systèmes LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) analysent l’onde en continu depuis la côte ou des drones. L’altimétrie satellite complète l’observation pour valider l’amplitude réelle de la houle.

Homologuer un record Guinness implique un protocole strict :

- preuves vidéos multi-angles,

- traçage GPS du surfeur,

- validation par experts indépendants,

- calibration fine de tous les instruments présents.

Rôle de la topographie sous-marine dans la formation de la vague record

La morphologie sous-marine fait toute la différence ! Le canyon de Nazaré – gouffre marin long de 210 km et profond de 5 000 m – agit tel un condenseur d’énergie océanique. À Cortes Bank, c’est le rebord abrupt d’un plateau qui provoque une amplification fulgurante de la houle venue du large.

| Spot | Profondeur maxi | Pente | Effet sur la houle |

|---|---|---|---|

| Nazaré | 5 000 m | forte | Focus de l’énergie |

| Cortes Bank | 6 000 m | modérée | Amplification longue |

Synthèse : plus le relief est marqué et abrupt sous l’eau, plus les vagues générées sont extrêmes – mais rares sont ceux qui comprennent que chaque spot est une « machine à vagues unique », exigeant une lecture quasi ésotérique des formules océaniques.

Les 7 meilleurs spots de vagues géantes dans le monde

Écartez-vous des cartes postales : ici, chaque spot est une anomalie géologique plus qu'une plage à touristes – c'est là que la science frôle le chamanisme, que l'océanographe et le surfeur big wave partagent la même obsession pour les détails invisibles aux profanes.

Nazaré (Portugal) : le canyon sous-marin explosif

Le Canyon de Nazaré, incision sous-marine colossale de plus de 210 km de long plongeant jusqu'à 5000 m, fait converger l'énergie atlantiqe vers Praia do Norte. Cette structure n'a aucune équivalence en Europe : elle canalise et amplifie la houle hivernale, générant des séries d’ondes pouvant dépasser les 25 m alors que la plage voisine reste calme. Ici, chaque épisode de houle est unique, dicté par l’orientation fine du vent, la période précise entre chaque vague et le phénomène rarissime d’onde inverse venant de la plage.

Checklist – Comment reconnaitre une session typique à Nazaré :

- Hausse brutale du swell en quelques heures (souvent <12h)

- Vent offshore dominant, synonyme de faces nettes

- Absence quasi-totale d’autres spots fonctionnant en même temps dans la région

- Pics dédoublés ou fusionnés (preuve visuelle du rebond sur la falaise)

- Présence massive d’équipes internationales de tow-in

Cortes Bank (États-Unis) : le Graal des vagues géantes

À 160 km au large des côtes californiennes, Cortes Bank défie toute logique humaine. Ce simple sommet émergé sous 3 mètres d’eau, isolé au sud-ouest de San Diego, agit comme un piège à houle du Pacifique Nord. L’accès se mérite : douze heures de navigation sans aucun abri possible. Quand toutes les conditions s’alignent (très rare), surgissent des murs liquides dépassant facilement les 20 m – mais personne ne sait prédire précisément leur apparition : certains parlent « d’appel du vide ». Anecdote rare : lors d’une expédition en 2001, un équipage a passé plus de six jours à attendre sans voir aucune vague digne d’un record…

Jaws (Hawaï) : traditions et houles du Pacifique

Sur Maui, Jaws (Pe‘ahi) incarne la fusion entre topographie volcanique chaotique et respect sacré pour l’océan. Les anciens hawaïens considèrent chaque série extrême comme un dialogue avec les esprits marins. Sur ce spot, seules les houles longues (>17 secondes) venues du nord-ouest réveillent ce monstre dormant. Rite incontournable : demander "protection" aux ancêtres avant chaque mise à l’eau – tradition maintenue même chez les nouveaux venus pro.

Belharra (Pays Basque) : la vague scélérate européenne

La Belharra se forme au large d’Hendaye sur l’accident géologique appelé Perdun : un plateau rocheux abrupt qui force l’Atlantique Nord à ériger soudainement une vague pouvant flirter avec les 20 m. Cette vague ne fonctionne que quelques fois par décennie ! Il faut la conjugaison d’une tempête parfaite venant du Groenland et d’une marée haute bien calée pour qu’elle daigne surgir – sinon rien. Aucune tolérance pour l’amateurisme ici.

Campbell Island (Nouvelle-Zélande) : isolement et déferlantes

Campbell Island : isolée à 700 km au sud de la Nouvelle-Zélande, balayée par les tempêtes australes les plus violentes du globe. C’est là qu’en mai 2018 a été enregistrée une vague record pour l’hémisphère sud (23,8 m). Aucun secours possible sur place : chaque incursion dans cette zone relève plus du test survivaliste que du surf classique ; le voisinage principal y reste… les otaries.

Draupner (Norvège) : la légende des vagues scélérates

Le nom Draupner claque comme un avertissement scientifique depuis le 1er janvier 1995 : c’est là qu’une plate-forme pétrolière norvégienne a enregistré via laser une vague scélérate mesurée à 25,6 m – événement qui a pulvérisé tous les scepticismes sur l’existence réelle des rogue waves. Depuis cet instant précis, toute modélisation océanographique sérieuse intègre désormais ces monstres incontrôlables dans ses calculs…

Mer de Chine du Sud : records altimétriques imprévisibles

Ici règne le chaos des typhons et des fronts imprévus. Les satellites altimétriques détectent régulièrement des ondes dépassant 20 m lors des tempêtes tropicales majeures autour des Spratleys – mais leur cycle reste inanalysable précisément tant les facteurs sont multiples (vents croisés extrêmes, bathymétrie fragmentée). Pour beaucoup d’experts maritimes asiatiques… impossible encore aujourd’hui de prévoir ces pics !

L’exploration et le surf sur vagues géantes restent un domaine où seuls les obsessifs détectent les vrais signaux - il n’y a pas de mode d’emploi universel.

Note technique générale : Dans tous ces lieux mythiques, ce n’est pas juste la hauteur brute qui compte mais le contexte local (relief sous-marin précis, nature chimique/thermique des eaux), qui donne naissance à ces phénomènes hors-échelle. Qui affirme le contraire n’a jamais observé ni ressenti ces monstres réels.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Les surfeurs et leurs records historiques sur les vagues géantes

“La vague n’est pas un mur d’eau, c’est un organisme en mouvement.” – témoignage d’océanographe

Sebastian Steudtner et son record de 28,57 m à Nazaré

Quand Sebastian Steudtner trace sa trajectoire sur les flancs de Nazaré, il ne "surfe" pas : il déchiffre. Sa session du 29 octobre 2020 fut davantage une démonstration d'océanographie appliquée qu’un simple exploit sportif. Lecture du swell ? Millimétrée. Il repère le train d’ondes principal, décode les reflets du canyon sous-marin, attend l’instant précis où la houle fusionne avec le refoulement de la falaise. L’élan du jet ski n’est jamais anodin : Steudtner impose une accélération contrôlée, rentre dans la face à la limite extrême de l’embardée, puis laisse parler la gravité. Le wipeout qui a failli conclure cette descente reste gravé chez les adeptes : violence cinétique, désorientation totale sous l’eau – il émerge sans autre dommage que quelques contusions et une aura amplifiée.

Analyse scientifique critique : Cette performance prouve que le big wave surfer moderne agit comme un capteur vivant – sa capacité à anticiper la morphologie de chaque crête dépasse celle des algorithmes classiques. Ceux qui croient que tout relève du hasard n’ont rien compris aux vraies dynamiques de Nazaré.

Rodrigo Koxa : pionnier du Guinness World Records

Rodrigo Koxa n’a rien d’un simple figurant : ce brésilien a été homologué pour avoir surfé 24,38 m à Nazaré le 8 novembre 2017 (Guinness World Records). Sa trajectoire ? Une décennie entière d’affrontements avec les monstres atlantiques. L’homologation fut longue : vidéos multi-angles, validation par jury international – certains diront lourdeur administrative… mais personne ne contestera sa vision unique des cycles de swell portugais.

Garrett McNamara : maître de la vague de Belharra

Toujours plus précis dans ses choix de timing, McNamara se démarque lors de son passage à Belharra par une lecture presque obsessionnelle des fenêtres météo. Sur la côte basque française, au lieu de miser sur une houle classique, il attend l’exact moment où le plateau rocheux va réfléchir l’énergie nordique. Résultat : ambiance tendue sur l’eau ; chaque prise de vague est précédée d’un mutisme inhabituel entre surfeurs locaux et anglo-saxons venus défier cette anomalie européenne.

Maya Gabeira : record féminin et résilience

Maya Gabeira incarne la logique scientifique appliquée à la survie : planification médicale stricte après un wipeout brutal en 2013 (arrêt cardiaque presque fatal), elle revient dompter en 2020 une vague féminine record à 22,25 m à Nazaré – validée par LIDAR et Guinness Book. Sa préparation mentale se double d’une analyse systématique des courants de dérive et des taux d’oxygène dissous avant chaque mise à l’eau.

Autres figures marquantes : Francisco Porcella et Yuri Soledade

Francisco Porcella (Italie) s’impose par un style agressif et véloce (73 pieds/22,25 m à Nazaré en 2016), tandis que Yuri Soledade domine Jaws/Hawaï avec un surf chirurgical sur des vagues dépassant 21 m (2016). Deux approches opposées : Porcella cherche toujours le drop maximal quitte à risquer le chaos ; Soledade préfère lire les micro-variations du vent pour choisir LA section exploitable… Sans ces profils atypiques, le panorama du big wave serait franchement fade.

Formation des vagues géantes : explications

Les vagues géantes ne surgissent jamais par hasard : elles sont le résultat d’une orchestration méticuleuse entre la géologie, la dynamique hydrodynamique et les caprices météorologiques – une partition où chaque facteur agit comme un instrument unique, souvent incompris des observateurs superficiels.

L'influence des canyons et monts sous-marins sur la houle

Le canyon de Nazaré est l’archétype du « focalisateur d’énergie marine » : profond de plus de 5 000 m et long de 230 km, il canalise et concentre la houle venue du large pour l'accumuler à un point précis près du rivage (source). Ce phénomène amplifie de façon spectaculaire la hauteur des ondes. En contraste, Cortes Bank repose sur un simple mont sous-marin effleurant la surface à seulement quelques mètres de profondeur : il force brusquement l’onde profonde à se redresser en vague verticale. La différence majeure ? À Nazaré, c’est la longue distance du canyon qui guide et combine plusieurs trains d’ondes ; à Cortes Bank, c’est le choc brutal avec le relief qui provoque l’explosion de puissance.

Le renforcement de la houle en eaux profondes et peu profondes

Un mécanisme crucial : le shoaling. En pleine mer (eaux profondes), l’onde voyage vite mais sa hauteur reste relativement stable. Dès qu’elle aborde des fonds moins profonds, son énergie doit se comprimer verticalement car sa vitesse diminue – conséquence directe : augmentation brutale de l’amplitude jusqu’au déferlement (Encyclopédie de l’environnement). Résultat ? L’avant du train d’ondes accélère son ascension tandis que l’arrière « pousse», générant ainsi le mur liquide si recherché (ou redouté) par les big wave surfers.

Les vagues scélérates et leurs facteurs météorologiques

Les vagues scélérates ou rogue waves défient toute statistique classique. Leur apparition est synonyme d’anomalie extrême : elles naissent généralement lors de superpositions aléatoires entre différentes houles, accentuées par des systèmes de basses pressions intenses ou des courants opposés puissants (National Geographic). Lorsqu’un front dépressionnaire très creux croise une houle déjà formée, il peut faire émerger, sans signe avant-coureur fiable, une onde dépassant deux fois la taille moyenne locale ! Impossible encore aujourd’hui d’en prévoir exactement le timing.

Synthèse stricte : sans canyon ni banc rocheux pour focaliser ; sans shoaling pour amplifier ; sans alignement météorologique extrême… aucune vague géante n’émergerait sur nos radars ni sous nos planches.

Résumé – Les trois mécanismes clés à retenir :

- Canyons/monts sous-marins concentrent localement l’énergie océanique.

- Shoaling amplifie la vague lors du passage fond-profond vers faible profondeur.

- Vagues scélérates résultent principalement d’une combinaison rare entre météo extrême et superposition chaotique de plusieurs trains d’ondes.

Sécurité et techniques de surf tow-in pour les vagues géantes

Dompter une vague géante n’a rien d’un jeu : c’est une opération quasi-militaire où chaque défaillance matérielle ou humaine peut coûter la vie. Avant même de parler d’exploit, il faut décortiquer l’arsenal technique et humain mis en place pour défier l’océan dans sa version la plus radicale.

Équipements indispensables : jet ski, bouées et gilets airbags

1. Jet ski (PWC) customisé : Un jet ski de type touring/luxury (>275 CV), caréné pour la stabilité en eaux déchaînées. Réservoir surdimensionné et poignée arrière renforcée – calibration impérative selon le poids du duo et le type de houle visé. Sans cette machine, aucune prise de vague extrême possible ; elle sert autant à tracter qu’à évacuer en urgence.

2. Planche tow-in : Board entre 5’5 et 6’2, fine (<2”), lestée pour éviter tout rebond à très haute vitesse. Ailerons vissés en profondeur et leash à rotation anti-torsion : chaque détail fait basculer la session du contrôle au chaos.

3. Gilet airbag spécifique : Système à déclenchement manuel/automatique. Le réglage se fait en fonction du volume pulmonaire et du type de spot ; un mauvais ajustement = risque majeur d’hypercompression thoracique.

4. Bouée de récupération remorquée : Attachée derrière le jet ski, elle doit rester accessible pour un surfeur pris dans les turbulences post-wipeout. Sa flottabilité est calibrée par rapport au courant local et à la masse corporelle moyenne des surfeurs engagés.

Procédures de sécurité et équipes de soutien

Le dispositif humain est aussi sophistiqué que l’équipement technique :

- Spotter (observateur stratégique) : En hauteur ou sur une embarcation, il analyse les séries et guide radio chaque timing critique, notamment lors des phases de rescousse après wipeout ou perte du matériel.

- Nageur-sauveteur dédié : Plongeur expérimenté équipé d’un gilet à largage rapide ; il intervient lors des situations d’enchevêtrement sous-marin ou récupération inconsciente.

- Pilotage & communication : L’équipe fonctionne avec radios waterproof cryptées, signaux lumineux codés et plans B multipliés (voies d’extraction alternatives).

- Briefings systématiques pré-session : Analyse détaillée des conditions météo/bathymétriques, synchronisation des montres GPS/chronos pour limiter le temps passé immergé après chute lourde – pas le moindre « amateurisme » toléré !

Techniques de tow-in et préparation mentale face aux wipeouts

La séquence tow-in se joue sur des réflexes précis : embarquement via corde tractée, accélération dosée puis drop synchronisé juste avant le pic maximal – aucune place au tâtonnement. Le surfeur doit verrouiller son regard sur la vague dès l’accélération ; toute hésitation génère déséquilibre fatal.

En amont : exercices dirigés de visualisation (scénarios multiples d’éjection, apnée sous stress contrôlé) ; routine quotidienne de gestion cardio-respiratoire ; auto-analyse post-session pour détecter tout biais cognitif ou panique latente non résolue.

Anecdote pointue : certains big wave riders vont jusqu’à simuler l’ensemble du wipeout (« shadow sessions » hors eau) afin d’automatiser leur réaction face aux chocs hydrauliques extrêmes… Les sceptiques ? Ils ne durent jamais très longtemps dans ce milieu.

L’avenir du surf big wave : innovations et perspectives

L’époque des big waves n’a jamais été aussi en mutation. Fini le temps où seuls l’instinct et la lecture du ciel dominaient : demain, les vagues records seront abordées comme des gisements de données, analysées par IA, surveillées par drones et scrutées via bouées intelligentes.

Checklist innovations à guetter :

- Déploiement massif de drones d’observation pour modéliser les séries en temps réel

- Intelligence artificielle prédictive : analyse croisée météo-bathymétrie pour anticiper la prochaine "fenêtre" géante

- Émergence de nouveaux spots via modélisations 4D et bathymétries satellites inédites

Les prochains records ne seront plus seulement validés à l’œil ou à la GoPro, mais via des systèmes embarqués collectant chaque milliseconde d’action. Attention : qui ignore cette révolution technique et refuse d’intégrer l’océanographie numérique sera vite relégué au rang de figurant – le futur du big wave appartient aux techniciens autant qu’aux rêveurs.